un penseur pour la crise du présent

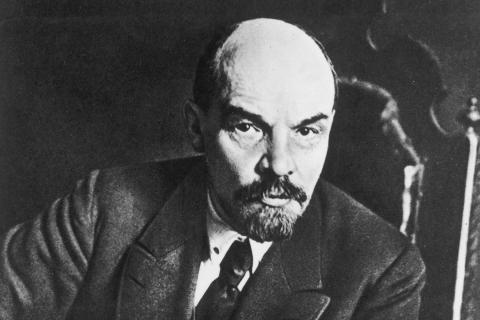

Dans les décombres du XXe siècle, le nom de Lénine semble à la fois lourd d’histoire et frappé d’obsolescence. Réduit par la mémoire dominante à une caricature de despote ou d’idéologue, il est souvent confondu avec le totalitarisme soviétique qu’il n’a pourtant ni voulu ni connu dans sa forme stalinienne. Pourtant, dans le contexte de crises multiples – écologiques, sociales, géopolitiques, démocratiques – une redécouverte de Lénine s’impose, non comme nostalgie, mais comme exigence critique. Redécouvrir Lénine aujourd’hui, ce n’est pas restaurer un dogme, mais rouvrir un chantier de pensée et d’action pour affronter notre présent.

Crise systémique et retour des questions stratégiques

Nous vivons une époque marquée par l’effondrement progressif des certitudes néolibérales. Le réchauffement climatique, la montée des inégalités, la concentration des richesses et l’autoritarisme rampant rendent obsolète l’idée d’un progrès linéaire porté par le marché et les institutions libérales. Face à cette crise de civilisation, la gauche critique peine à formuler une stratégie cohérente. C’est là que Lénine revient comme une figure utile : non pour ses recettes, mais pour sa manière de poser les problèmes.

Lénine est avant tout un penseur stratégique. Il refuse la passivité face à l’histoire. Il interroge les conditions concrètes de la transformation sociale : par qui, comment, avec quelles forces, dans quels rapports de pouvoir. À l’inverse d’une gauche moraliste ou purement gestionnaire, il part des contradictions réelles et des rapports de force. Ce réalisme révolutionnaire fait aujourd’hui cruellement défaut. Lénine nous rappelle que toute transformation suppose une rupture, une confrontation avec l’ordre existant, et une organisation capable de l’assumer.

L’organisation, entre spontanéité et conscience

Une des grandes contributions de Lénine est sa réflexion sur l’organisation politique. Dans Que faire ? (1902), il ne nie pas l’importance des mouvements spontanés, mais il en montre les limites : sans conscience politique, sans élaboration stratégique, la révolte peut être réabsorbé par le système. C’est pourquoi il insiste sur la nécessité d’un « parti d’avant-garde », non comme appareil fermé, mais comme outil collectif de liaison entre les luttes immédiates et un projet de transformation globale.

Dans le contexte actuel de défiance envers les partis et les institutions, cette thèse reste provocante. Mais à l’heure où les mobilisations sociales, bien que puissantes (climat, gilets jaunes, retraites…), échouent souvent à se traduire en victoire politique durable, la question de l’organisation redevient centrale. Lénine ne nous dit pas quel modèle adopter, mais il nous oblige à repenser sérieusement la fonction de médiation entre conscience diffuse et stratégie partagée.

La démocratie comme processus révolutionnaire

Contrairement aux lectures simplistes, Lénine n’est pas l’ennemi de la démocratie. Il en critique la forme libérale-bourgeoise, qui masque l’exploitation sous les apparences du suffrage universel. Dans L’État et la révolution (1917), il propose une conception radicalement démocratique : suppression de l’appareil d’État bureaucratique, rotation des fonctions, révocabilité des élus, armement du peuple. Il s’inspire de la Commune de Paris et annonce une démocratie directe des producteurs.

Dans une époque où la démocratie représentative s’enlise dans la technocratie et la corruption, ce projet mérite d’être relu. Non pour copier des institutions disparues, mais pour poser la question : quelle démocratie pour les dominé·e·s ? Comment faire du pouvoir un outil de libération collective ? Dans une société où le capital commande tout, la démocratie ne peut être qu’un processus de lutte.

Écologie, impérialisme, internationalisme : un Lénine élargi

Certes, Lénine n’était ni écologiste ni féministe au sens contemporain. Mais sa pensée contient des germes qui peuvent nourrir ces combats. Il voit dans le capitalisme un système destructeur, non seulement pour les humains, mais aussi pour les conditions de vie. Il critique l’impérialisme comme stade suprême du capitalisme, où les puissances exportent leur crise en pillant le Sud global. Ces analyses peuvent être articulées aux luttes anticoloniales, écoféministes, et pour la justice climatique.

Redécouvrir Lénine, c’est donc aussi le confronter à ses limites, et élargir son héritage. Ce travail est en cours chez nombre de penseurs contemporains (Daniel Bensaïd, Slavoj Žižek, Tithi Bhattacharya, etc.) qui cherchent à « actualiser » Lénine sans en faire un totem.

Une pensée pour l’action

Enfin, redécouvrir Lénine, c’est retrouver une éthique de la responsabilité révolutionnaire. Loin des postures radicales sans conséquence ou des compromis sans rupture, il incarne une exigence : comprendre le réel pour le transformer. Refuser l’impuissance, même dans les moments les plus sombres. Construire des alliances, analyser les conjonctures, intervenir avec discernement. C’est cette méthode, plus que ses conclusions, qui reste d’une actualité brûlante.

Conclusion : Lénine, pour penser et agir autrement

Lénine n’est pas un prophète, encore moins un modèle à suivre à la lettre. Il est une source de conflictualité, une incitation à penser la politique comme art stratégique de l’émancipation. Sa redécouverte ne signifie pas retour en arrière, mais relecture active. Face à l’épuisement des alternatives institutionnelles, à l’urgence écologique, au désarroi populaire, il nous invite à oser penser la rupture, à assumer le conflit, à reconstruire du collectif. Non pas pour rêver la révolution, mais pour la préparer.

Commentaires